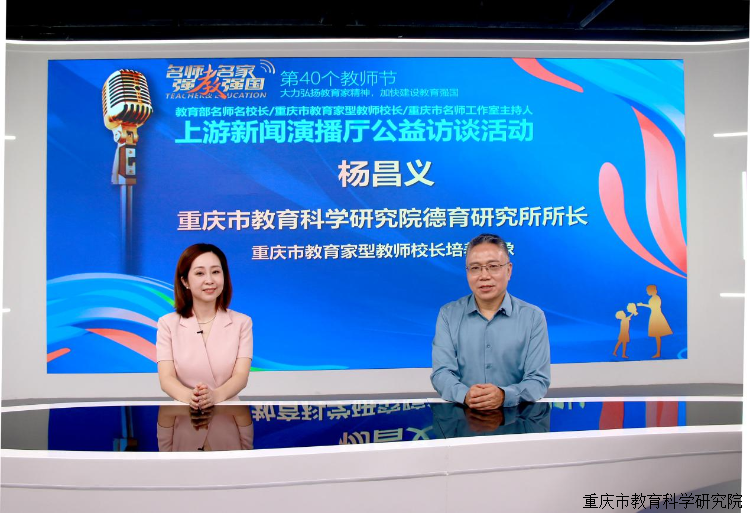

第40個教師節(jié)我院德育所楊昌義所長參加上游新聞演播廳公益訪談活動

2024教師節(jié)08丨重慶市教育科學研究院德育研究所所長楊昌義:政治為上、求實求真、扎根基層

“中國特有的教育家精神”既是眾多中國教育家共同精神特質(zhì)的凝練,也是新時代期待涌現(xiàn)更多教育家型教師校長的熱切呼喚。那么,教育家型教師校長到底具有什么樣的特質(zhì)?又該承擔起怎樣的使命?

近日,名師名家·強教強國——第40個教師節(jié)教育部名師名校長/重慶市教育家型教師校長/重慶市名師工作室主持人“大力弘揚教育家精神,加快建設(shè)教育強國”上游新聞演播廳訪談活動正式啟動,重慶市教育家型教師校長培養(yǎng)對象、重慶市教育科學研究院德育研究所所長楊昌義做客演播廳,結(jié)合多年德育研究的教育經(jīng)驗,分享自己對于教育家精神的理解和對教育家精神具體實踐的看法。

主持人:您是如何理解教育家精神的?

楊昌弋:在全球化競爭背景下提出教育家精神,是深化教育改革發(fā)展,促進教育高質(zhì)量發(fā)展,推進中國式現(xiàn)代化的現(xiàn)實需要和時代要求。我認為教育家精神實質(zhì)體現(xiàn)了教育必須實現(xiàn)的五個內(nèi)在自覺:

一是政治自覺,要有心有大我、至誠報國的理想信念。新時代教師必須有為黨育人、為國育才的政治操守,要有教育興國、教育強國的家國情懷,要在實際工作中自覺認真落實好黨的教育方針,把黨的教育方針真正落實在基層、落實在課堂、落實在班級,落實在具體的學生培養(yǎng)上。

二是道德自覺,要有言為士則、行為世范的道德情操。新時代教師要直面社會的深度轉(zhuǎn)型和時代變化,不被誤導(dǎo)、不被帶偏、不被卷入,始終堅持從人全面發(fā)展的角度,重塑自己的人格品質(zhì)和道德力量,真正做到以德立身,以德施教,真正做到立德樹人、鑄魂育人。

三是專業(yè)自覺,要有啟智潤心、因材施教的育人智慧。新時代教師務(wù)必要根據(jù)變化了的時代、變化了的學生重新探索教育發(fā)展的新機制、新規(guī)律、新特點和新要求,尤其是要認真分析經(jīng)濟全球化、價值多元化、人工智能化、網(wǎng)絡(luò)信息化對現(xiàn)實教育的挑戰(zhàn),真正堅持以學生為本、以人民為中心,激活人的主體發(fā)展力量和教育變革的現(xiàn)實力量。

四是實踐自覺,要有勤學篤行、求是創(chuàng)新的躬耕態(tài)度和樂教愛生、甘于奉獻的仁愛之心。新時代教師,不僅是教育的思考者,更是教育的實踐者,要有求實求真、躬耕前行的勇氣和底氣,要多些強國濟世、愛生愛民的大格局、大氣派、大境界,要真正把教育的大愛落實在行動上,落實在課堂上,落實在具體的教育實踐上。

五是文化自覺,要有胸懷天下、以文化人的弘道追求。新時代教師要有文以載道、以文化人、文化育人的文化使命和文化擔當,要增強對中國文化的文化認同、全球化背景下的文化理解以及基于構(gòu)建人類命運共同體的文化創(chuàng)新意識,讓真正的教育煥發(fā)文化的力量,鑄就未來更多人的精神骨氣和力量。

主持人:您認為有哪些具體行為或舉措體現(xiàn)了教育家精神,其中又有哪些感悟呢?

楊昌弋:重慶市教育科學研究院作為省級教研科研部門,作為教育智庫進行德育研究,我們在實踐方面主要有以下方面的感悟:

堅持政治為上。強化為黨育人、為國育才的政治操守,堅持以人民為中心,著力培養(yǎng)堪當民族復(fù)興大任的時代新人,是開展好德育基礎(chǔ)理論研究和實踐研究的基本前提。近年來,我們深入推進培育和踐行社會主義核心價值觀研究,加強思辨型班會課探索,推進紅巖精神課程化實踐,推動鄉(xiāng)村兒童“小扣子”工程,開展中小學文化自信培育機制研究,加強文化德育實踐探索,就是踐行教育家精神政治自覺、專業(yè)自覺和文化自覺的具體體現(xiàn)。

堅持求實求真。求實求真的本質(zhì)就是要堅持問題導(dǎo)向。近年來,我們關(guān)注德育改革的前沿問題、深層問題,比如經(jīng)濟全球化、價值多元化、網(wǎng)絡(luò)信息化、人工智能化等對人的道德形成與價值觀塑造的影響。我們認真探索學科育德的價值指向和實施路徑,進而關(guān)注大思政背景下教育邏輯的專業(yè)建構(gòu)。我們關(guān)注教育發(fā)生的內(nèi)在機制與本質(zhì)規(guī)律,關(guān)注新時期教師核心育德能力的建設(shè),進而真正把立德樹人的新要求落實在具體的教學實踐中。這就是關(guān)注實踐改革和實踐自覺的具體體現(xiàn)。

堅持扎根基層。教育的基本良知就是要著眼推進人的全面發(fā)展,堅持教育的人民性。扎根基層,推動基層變革,這是構(gòu)建教育高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)的基本操守。近年來,我們重點突出了兩個項目的實踐研究:一是加強全市立德樹人特色項目實踐研究基地的建設(shè)與研究,尊重基層原創(chuàng)和首創(chuàng),鼓勵實踐創(chuàng)新精神,突出立德樹人系統(tǒng)化落實機制體制中的重點、難點、薄弱環(huán)節(jié)。目前,全市共建成115個立德樹人特色項目實踐研究基地,我們鼓勵從基層創(chuàng)新,解決真問題,構(gòu)建新常態(tài),真正出特色出成果出影響,改變教育實踐現(xiàn)實本身。二是推動教育生長力的研究,推進辦人民滿意教育的具體化,增強學生教育生活的獲得感、存在感和價值感,真正擺脫社會轉(zhuǎn)型的時代困擾,真正立足現(xiàn)實,激活教育的內(nèi)在生產(chǎn)力。

這就是教育實踐研究者應(yīng)該擁有的道德自覺和基本的學術(shù)良知。

主持人:您在自身成長的過程中有哪些心得或經(jīng)驗可以分享?

楊昌弋:從自身成長的過程中,我覺得最大的心得是三點:

一是師德的修煉。要把善良作為一個人基本的信仰,才會建立起熱愛世界、熱愛教育的基本情懷。要有正視道德缺憾的勇氣,才能把德行提升作為一種內(nèi)在自覺。

二是學識的積累。切忌急功近利的一些知識,要深度學習原理性知識、真理性知識,真正從馬克思主義關(guān)于人的全面發(fā)展的視角建構(gòu)科學的知識結(jié)構(gòu)體系。要有博學的格局和氣度,要把學術(shù)、學養(yǎng)、教養(yǎng)結(jié)合起來,弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,建構(gòu)起中國特色的學術(shù)話語體系、基礎(chǔ)理論體系和教育實踐體系。

三是研究的本能。真正的研究要有匍匐于現(xiàn)實的土地上、植根于人民中間的底氣和勇氣,要做一個現(xiàn)實的思考者和行動者,真正把論文寫在中國大地上。

主持人:躬身入局主動作為,實干為要挺膺擔當。“把論文寫在中國大地上”是一個宏大而樸實的夢想,非常期待您今后在德育研究中取得更大的突破與成果,為學生們的全面發(fā)展提供堅實的保障。(資訊)

(整理/郭翠琴 圖/李瑞琦)